Thema Recherche »

Online-Quellen beurteilen

In Zeiten von erbittert geführten Diskussionen, Verschwörungstheorien und anderen Halbwahrheiten in sozialen Netzwerken gehört die richtige Einschätzung von Quellen aus dem Internet zu den wichtigen Fähigkeiten, um sich eine adäquate Meinung zu bilden und ein selbstbestimmtes Mitglied der Gesellschaft zu sein. In diesem Sinn haben wir in jüngster Vergangenheit schon auf einige Materialien hingewiesen, die bei der Recherche und Verifikation von Inhalten helfen.

Nun bin ich auf das Dossier von saferinternet.at zur richtigen Beurteilung von Online-Quellen gestoßen, das zahlreiche Materialien zum Thema bietet: Checklisten mit Tools zur Überprüfung, Unterrichtsmaterialien, Broschüren, Videos und allgemeine Infos zu Suchmaschinen. Eine wahre Fundgrube also für alle, die medienpädagogisch zur Recherche und Verifikation im Netz arbeiten möchten.

Informationen im Netz: Wahrheit oder nicht?

Wahrheit oder Fake? Die Verifikation von Informationen und Inhalten sind im Zeitalter von Social Media – und angesichts nicht immer zwingend vorhandener journalistischer Recherche auch bei etablierten Medien – zu einem gefragten Thema der Medienpädagogik geworden: Wie kann ich herausfinden, ob die online entdeckte Information wirklich stimmt? Wie verifiziere ich ein Foto oder ein Video? Wie funktioniert journalistische Verifikation überhaupt? Diese Fragen sind nicht nur für Journalist_innen, sondern immer mehr auch für alle Userinnen und User, die sich mündig in der Welt bewegen möchten.

Es ist kaum zu glauben, aber wahr – und auch kein Aprilscherz: Im «Verification Handbook» werden nicht nur alle genannten Fragen beantwortet, es ist außerdem auch kostenlos online zum Download verfügbar! Die Leserinnen und Leser lernen darin nicht nur grundlegende journalistische Prinzipien kennen, sondern finden auch haarkleine Anleitungen und konkrete Anlaufstellen für die Verifikation etwa von Bildern im Netz – selbstredend mit vielen Links für die Überprüfung spezieller Informationen. Das Buch ist von erfahrenen Journalist_innen verfasst.

Einziger Wermutstropfen ist einmal mehr, dass das Handbuch nur auf Englisch verfügbar ist, aber für Medienpädagog_innen sollte es als Grundlage für die Vorbereitung von Seminaren und Workshops genügen – und für Jugendliche ist es vielleicht ein Lernanlass. Bei Konrad Weber findet sich allerdings auch eine Zusammenfassung auf Deutsch – inklusive zumindest einer umfangreichen Linkliste. Viele gute Materialien also für das nächste Projekt.

Medienkunde ganz praxisnah

Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Das gilt auch für die Bildungsarbeit: Ein brilliantes Beispiel ist die brachial erfolgreiche Intervention der Satirewebsite „Der Postillon“ von letzter Woche: Nachdem erste Meldungen aufgetaucht waren, dass Ronald Pofalla in den DB-Vorstand wechsele, machte der Postillon auf einen Artikel auf der eigenen Website aufmerksam, der scheinbar vor allen anderen Meldungen veröffentlicht war.

Es folgte ein Tohuwabohu, in dem sich scheinbar viele vermeintliche Wahrheiten bestätigten: Die etablierten Medien (und auch Politiker_innen) recherchieren nicht und fallen auf eine Satirewebsite herein – später, als sich die Wahrheit abzeichnete, sollte das Gleiche für die Twitterer_innen gelten.

Nun, nachdem sich der Rauch wieder gelichtet hat, ist klar: Der Postillon hat alle Beteiligten erwischt und mit seiner ersten Realmeldung für Realsatire im Netz und der weiteren Medienlandschaft gesorgt: Die Beteiligten (mich eingeschlossen) haben gezeigt, wie sehr Vorurteile, der Drang zur Schnelligkeit und daher mangelnde Recherche das eigene Handeln bestimmen.

Und was heißt das für die Medienpädagogik? Für mich liefert „#Pofaila“ grandioses Material für die Auseinandersetzung mit Journalismus und auch Social Media in der Bildungsarbeit. Die Zusammenfassung der Rhein-Zeitung lässt die Geschehnisse im Einzelnen Revue passieren – und zeigt gleichzeitig, wie mit journalistischer Recherche eine solche Situation aufgelöst werden kann. Thomas Knüwer analysiert die Geschichte in seinem Blog tiefer und bringt damit sie auf eine Metaebene. Tolles Material, um viel über (soziale) Medien, ihre Macher_innen und die Hintergründe zu lernen, das eigene Handeln zu reflektieren und gute Gründe zu bekommen, um (auch vor einem Retweet) gründlicher zu recherchieren.

Eine Datei, sie (wieder) zu finden!

In medienpädagogischen Projekten wird immer wieder auch journalistisch recherchiert, sei es für eine Videodokumentation, einen Schülerzeitungsartikel oder eine Website. Und wer sich auf die Suche begibt, der/die findet zahlreiche Kontakte, Dokumente, Fragen, Termine, Notizen und andere Informationen, die organisiert werden müssen.

In medienpädagogischen Projekten wird immer wieder auch journalistisch recherchiert, sei es für eine Videodokumentation, einen Schülerzeitungsartikel oder eine Website. Und wer sich auf die Suche begibt, der/die findet zahlreiche Kontakte, Dokumente, Fragen, Termine, Notizen und andere Informationen, die organisiert werden müssen.

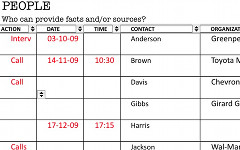

Luuk Sengers, ein Journalist aus den Niederlanden, stellt für solche Situationen eine kostenlose „Recherche-Datenbank“ für alle Situationen zur Verfügung: „Masterfile“ ist ein vorgestaltetes Excel-Dokument, in dem alle Informationen eingetragen, organisiert und sortiert werden können. Laut dem Autor findet sich die Geschichte damit wie von selbst. Das ist sicher übertrieben, aber das Tool ist auf diesem Weg sicher eine riesige Hilfe.

Zeit für Zeitung

„Newspapers B&W (4)“ von Jon S auf flickr.com (cc by)

Egal ob digital oder auf Papier – die Zeitung als Medium hat ihre Funktion und Berechtigung und schlägt sich daher auch im Zeitalter der Digitalisierung wacker. Vielen Kindern und Jugendlichen macht die Arbeit in einer Zeitungsredaktion Spaß und so gibt es nach wie vor on- und offline viele Schülerzeitungen sowie Zeitungsprojekte in der Jugendarbeit.

Wer nun in der Medienpädagogik eine Zeitung mit Kindern und Jugendlichen realisieren möchte, der/die freut sich sicher über die Tipps, die der Labbé-Verlag auf seiner Website zur Verfügung stellt: Von der Organisation über Themenfindung, Textarten, journalistische Prinzipien und Interviewtipps bis hin zur Gestaltung findet sich fast alles, was das Leben des/der jungen JournalistIn leichter macht.

[via Magdewood]

Mit Wikis Bildungsprozesse unterstützen

Wikis sind ja gefühlt fast schon ein bisschen oldschool. Trotzdem sind sie meiner Meinung nach ein hervorragendes Instrument, um bestimmte Gruppen- und Bildungsprozesse zu begleiten und zu unterstützen – sei es bei einem Rechercheprojekt in der Medienpädagogik oder in Schule oder Hochschule. Grund genug, hier mal einige Artikel und Quellen zum Thema zu sammeln.

Als Dokumentations- und Arbeitsplattform in einem Gruppenprozess verändert ein Wiki die Art der Zusammenarbeit: Das Wissen wird gemeinsam gesammelt und immer wieder neu strukturiert, alle müssen dazu beitragen. So werden Hierarchien reduziert. Zur (notwendigen) Veränderung der Rollen schreibt Franz Josef Röll und nennt einige Praxisbeispiele. Auch qualiboxx gibt hierzu sehr gute Tipps.

Im Unterricht und im Studium machen Wikis ganz neue Lernformen möglich – hierarchiearm, orts- und zeitunabhängig. Beat Döbeli Honegger schreibt in einem Artikel über die grundsätzlichen Potenziale, interessante Erfahrungsberichte und Tipps gibt es hier, hier, hier und hier.

Welche Methoden und Praxistipps zur Arbeit mit Wikis kennen Sie noch? Ergänzen Sie einfach mit einem Kommentar.

Recherche-Grundlagen

"sehr weit kann sie nicht sein" von "willma…" auf photocase.com

Eine peppige Website oder Schülerzeitung (oder auch eine Videoreportage) zu machen ist spaßig, die Luft brennt aber erst so richtig, wenn dafür intensiv recherchiert werden muss.

Das sehen auch Jugendliche so, vor allem wenn es dabei um eins „ihrer“ Themen geht. Dann ist auch gutes Methodenwissen zum Recherchieren gefragt. Futter dafür gibt es seit neuem an mehreren Stellen:

- Die Jugendpresse beschreibt im „Schülerzeitungshandbuch“ den idealtypischen Ablauf einer Recherche und benennt mögliche Informationsquellen,

- die Deutsche Welle ergänzt das durch interessante Internetquellen für JournalistInnen.